J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

En savoir plusÀ l'approche du changement de saison, nous attendons avec impatience beaucoup de choses : le changement stupéfiant du feuillage, de la vapeur d'eau atmosphérique gelés en cristaux de glace et tombant en légers flocons blancs, plus communément connus sous le nom de neige.

Si vous vivez dans le nord de l'Amérique du Nord, vous avez probablement déjà assisté à des chutes de neiges plus ou moins importantes. Quel que soit votre emplacement, si vous faites face à une accumulation de neige en raison des températures glaciales et de certaines conditions du bâtiment, vous avez peut-être fait face à une digue de glace.

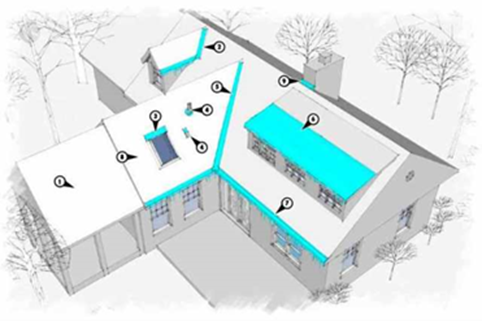

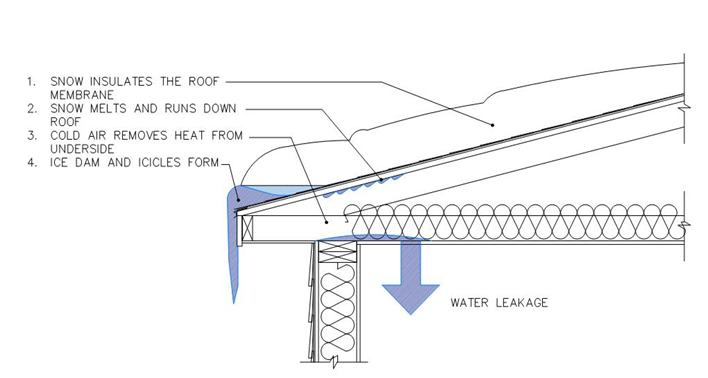

Le terme barrage de glace fait référence à une barrière d'eau derrière une accumulation de glace le long des gouttières et/ou des noues d'une toiture recouverte de neige. La perte de chaleur de la maison ou du bâtiment dans les combles ou les cavités des poutres réchauffe le toit-terrasse et provoque la fonte de la neige. Lorsque cette fonte de neige atteint l'avant-toit, elle gèle car il n'y a pas de perte de chaleur dans cette zone. Cela peut provoquer une accumulation de glace et une retenue d'eau, d'où l'expression « barrage de glace ». Voir les illustrations 1 et 2 ci-dessous pour plus de détails.

Cet article analyse la (les) cause(s) des digues de glace, aborde les étapes de prévention de leur formation et traite de l'atténuation des dommages dus à la formation d'une digue de glace. Nous nous pencherons aussi sur les normes ANSI/IICRC afin de procéder à la catégorisation de l'eau provenant des barrages de glace.

Au niveau d'une toiture, on relève quelques différences clés entre un barrage de glace et une accumulation de neige classique :

Les barrages de glace ne sont pas fréquents en début d'hiver car les conditions météorologiques ne génèrent généralement pas suffisamment de neige et les températures fluctuent entre 20 et 30 degrés. En revanche, les derniers mois de l'hiver sont plus propices aux conditions qui entraînent la formation d'une digue de glace. C'est ce qui s'est par exemple produit en février 2010 à Pittsburgh en Pennsylvanie lorsqu'un épisode neigeux de trois jours a généré un manteau de neige de plus de 24 pouces d'épaisseur. Les températures lorsqu'il neige, et pendant les deux semaines qui suivent, sont restées dans la basse fourchette de 20 °C à quinze degrés (pouvons-nous simplement dire en dessous de la température de gel ?). En conséquence, de nombreuses structures dans la région de Pittsburgh ont connu des problèmes de digues de glace.

Bien sûr, selon la zone géographique, les conditions météorologiques varient grandement et la fréquence et l'ampleur des barrages de glace peuvent aussi être très différentes.

Bien évidemment, comme les températures de neige et de froid plus intense restent habituelles, la solution pour éviter les digues de glace réside dans une bonne conception et un bon entretien des bâtiments, comme l'inspection de l'isolation et de l'OSB.

Les structures prennent toutes les formes, tailles et utilisations. Aux fins de cet article, une maison résidentielle typique à charpente de bois sera utilisée comme modèle de discussion. Les éléments suivants sont quelques-uns des facteurs augmentant la probabilité de l'apparition de barrages de glace. Voici également quelques solutions possibles.

Isolation insuffisante

Les combles doivent être correctement isolés pour réduire la perte de chaleur qui circule de l'intérieur de la maison vers les combles en hiver. L'utilisation d'un isolant ralentit considérablement la perte de chaleur. C'est la raison pour laquelle les codes de construction exigent certaines valeurs R (la différence de température entre la surface la plus chaude et la surface la plus froide d'une barrière) en fonction de la situation géographique. Les zones plus froides nécessitent un isolant supplémentaire dans les combles. L'isolation sert à créer une couverture dans les combles afin de préserver la chaleur à l'intérieur de la maison et garder l'air froid dans les combles.

De plus, les fuites d'air et une mauvaise isolation peuvent permettre à la chaleur de s'échapper vers le grenier. L'illustration 1 ci-dessus montre que l'isolation ne dépasse pas les plaques du mur extérieur. Cette situation permet à la chaleur de migrer facilement dans le grenier, réchauffant ainsi les tôles de couverture.

Solution : assurez-vous que le niveau d'isolation soit suffisamment important pour ne pas permettre ce genre de situation au niveau des intersections de la toiture/des murs et aux ouvertures du toit (éclairages encastrés, CVC, etc.).

Ventilation inadaptée au niveau du grenier

Une ventilation insuffisante au niveau du grenier provoque une migration de l'air chaud depuis l'intérieur de la structure vers le grenier. Celui-ci est ainsi capturé et réchauffe la face inférieure des tôles de couverture. Comme pour l'isolation, les normes de construction imposent une bonne ventilation des combles. Le code exige un pied carré d'espace libre net pour chaque 150 pieds carrés des combles (par exemple, des combles de 1500 pieds carrés nécessiteront un espace de ventilation libre net d'au-moins 10 pieds carrés). Idéalement, 50 % de la ventilation sera placée le long de la crête de la toiture et les 50 % restants seront installés le long des gouttières. Cela donne 5 pieds carrés d'air entrant dans le grenier au niveau des gouttières et 5 pieds carrés sur la crête.

Solution : une ventilation parfaitement dimensionnée et installée (aération des soffites et des crêtes) offrira une circulation d'air qui élimine l'air chaud des combles pour éviter l'accumulation.

Fuites d'air

Comme pour l'isolation, les fuites d'air provenant de l'intérieur de la maison font passer l'air chaud dans le grenier. Les fuites d'air interviennent généralement au bas des escaliers du grenier ou autour des luminaires du plafond. Dans ces zones, la chaleur intérieure peut rapidement s'échapper dans le grenier.

Solution : scellez toute ouverture dans les combles, isolez les éclairages encastrés, calfeutrez et/ou mettez de la mousse autour des zones de pénétrations électriques, de plomberie ou de CVC, et scellez/isolez les portes d'accès aux combles.

Sources de chaleur dans les greniers

Tout dispositif générant de la chaleur et installé dans le grenier est susceptible de réchauffer celui-ci ainsi que les tôles de couverture. Les chaudières sont souvent installées dans le grenier avec des conduits d'alimentation mal isolés. Les boîtiers des systèmes d'éclairage sont souvent installés dans le toit et leur isolant est retiré pour faciliter l'installation (les experts appellent le mouvement de la chaleur l'effet de tirage). Ces conditions peuvent augmenter la chaleur dans les combles.

Solution : si possible, éliminez les sources de chaleur des combles. S'il existe une centrale de traitement d'air ou des conduits d'alimentation dans les combles, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites d'air au niveau des raccords des conduits et/ou de couvercles des appareils (si l'on prend en compte les dommages causés par la volaille et/ou les rongeurs). Isolez ensuite tous les conduits de chauffage et les dispositifs d'évacuation. Le raccordement des conduits est effectué par un ruban de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), quel que soit le matériau des conduits. Les boîtiers des éclairages doivent être isolés (certains peuvent devenir très chauds et il est impossible de placer des isolants à leur contact - remplacer ces lumières chaudes par des sources LED ou fluorescentes pour pouvoir les isoler. Consultez les instructions du constructeur ou contactez un électricien professionnel pour ce type de situation).

Épaisseur de la couche neigeuse

Parfois, selon la direction et l'intensité du vent, il est possible que la neige soit déplacée vers la partie supérieure de la toiture et qu'elle mette en péril les bardeaux. À l'inverse, si des arrêts de neige sont installés à la base du toit pour retenir la neige glissante, une accumulation de neige se produira à la base du toit. Lorsque la toiture est réchauffée par le rayonnement solaire, la partie haute du toit se réchauffera plus vite et la neige fondante ruissellera le long du toit. La partie basse, isolée par le manteau neigeux, ne se réchauffera pas aussi rapidement.

Solution : il est essentiel de retirer une grande partie de la neige de la toiture, ou du moins en réduire l'épaisseur. Cela permettra de prévenir les variations d'épaisseur de la neige et d'assurer une fonte uniforme. La neige ne fond pas uniformément. Sa fonte dépend plutôt de l'énergie appliquée. Par exemple, si un arbre ou un autre objet bloque le banc de neige, celui-ci ne fondra pas uniformément et nécessitera une attention particulière de la part du propriétaire et/ou de l'équipe d'entretien.

Lorsque l'eau pénètre par le plafond d'une résidence (éventuellement à cause d'une digue de glace), les clients demandent souvent comment atténuer les dommages causés par une digue de glace. En général, la neige ne « coule » pas dans un bâtiment ; elle est plutôt absorbée ou effondre le toit de par son poids. La solution à ce problème est très simple : il faut éliminer la source d'eau. Cependant, l'exécution de cette solution peut être plus délicate et présenter des problèmes de sécurité lors du retrait.

L'élimination de la source d'eau, la neige, supprimera non seulement le risque de développement d'un barrage de glace, mais aussi le risque d'une retenue d'eau sous le matériau de la toiture et ensuite dans la structure. Bien que simple en théorie, le retrait de la neige sur une toiture en pente, glissante et recouverte de neige est une mission périlleuse. Il convient de faire appel à des professionnels habitués à travailler dans ces conditions. Au-delà de ces conditions dangereuses, le poids de plusieurs pieds de neige, associé aux personnes circulant sur une toiture, peut provoquer un effondrement soudain de la toiture.

Si les moyens ne permettent pas de recruter une entreprise de services professionnels, un racleur de toit peut être utilisé par les propriétaires. Cet outil peut permettre de retirer la couche neigeuse et à l'opérateur de rester au sol, en toute sécurité. Voir l'illustration 3.

Que faire si la neige ne peut être enlevée ? Parlons d'abord de ce qu'il ne faut pas faire.

Que faire en cas d'infiltration d'eau provenant d'un barrage de glace, sans pouvoir accéder à la source d'eau ?

Si la fuite d'eau est importante, une société traitant les fuites doit être appelée pour assécher les matériaux humides. En cas d'intrusion d'humidité, et si le temps le permet, il faut d'abord contacter un entrepreneur en toiture, afin qu'il puisse identifier et éventuellement éliminer la zone à problème. Il sera ensuite possible de faire appel à un entrepreneur en atténuation.

Comme l'entrepreneur est souvent le premier sur place, il donnera sa recommandation à une catégorie d'eau provenant d'une digue de glace. Bien que cette définition ne figure pas spécifiquement dans l'édition actuelle du ANSI/IICRC S500, Guide de normalisation et de référence pour la restauration professionnelle des dégâts des eaux, (S500), l'eau provenant d'une digue de glace qui pénètre dans une structure pourrait être incluse dans l'une des trois catégories, selon la situation.

Les catégories d'eau, telles que définies par le document S500 actuel dans la section 10.4.1, référez-vous aux points suivants :

Les rénovateurs doivent envisager la possibilité d'une contamination. Dans ce contexte, la contamination est définie comme la présence de substances indésirables - dont l'identité, l'emplacement et la quantité ne correspondent pas à un environnement intérieur normal - qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, endommager les structures, les systèmes ou le contenu et/ou nuire au fonctionnement ou à la fonction des systèmes du bâtiment.

Certains disent que ces catégories correspondent à la sécurité et à la santé des humains ou des animaux (vivants). Cependant, elles reflètent la construction elle-même, ses matériaux, ses assemblages, son contenu et ses produits.

Eau de catégorie 1

Le S500 définit la glace et la neige fondantes comme faisant partie de la catégorie 1. En théorie, si l'eau ne contient pas de contaminants ou d'additifs susceptibles d'être recueillis lors de la fonte et/ou d'être absorbés par les matériaux de construction, elle pourrait alors être classée dans la catégorie 1. Ces conditions ne se produiraient probablement pas dans le cas d'une digue de glace.

Il est important de noter que, si, par exemple, la conduite d'alimentation d'un bâtiment est rompue (ce qui correspond à la catégorie 1) et que cela touche des matériaux en amiante qui doivent être retirés, la situation est toujours considérée comme une catégorie 1 avec la présence d'un matériau réglementé.

Eau de catégorie 2

The S500 does not discuss melting ice and snow in category 2. It states that category 2 "contains significant contamination and has the potential to cause discomfort or sickness if contacted or consumed by humans." En raison de la possibilité de présence d'une contamination résultant de l'écoulement à travers les matériaux de construction, la catégorie 2 semble être la meilleure définition de l'eau qui pénètre dans une structure à partir d'une digue de glace et qui ne présente pas de danger important.

Plus précisément, la neige et la glace fondues traverseront les pores de l'OBS aux endroits où il y a du bois et de la colle (la colle n'est pas poreuse). Elles fondent ensuite sur l'isolant, où elles sont absorbées, et restent souvent en place grâce au papier feutre (avec support en alumine), empêchant tout mouvement ultérieur. S'il est exposé à long terme à l'eau qui s'infiltre, l'isolant finira par perdre sa capacité à absorber plus d'eau et permettra à l'humidité de s'écouler vers le plafond en cloison sèche. La cloison sèche absorberait ensuite l'humidité (elle est poreuse) ; l'eau persisterait tandis que la couche de papier l'empêche de se déplacer davantage ou lui permet de devenir une tache. Avec l'accumulation d'un poids suffisant, cette eau pourrait entraîner l'effondrement de la cloison sèche. Encore une fois, ce n'est pas l'eau en elle-même qui présente un danger, mais plutôt les matériaux structurels. Par conséquent, l'eau qui s'infiltre ne doit pas être touchée ou ingérée, et l'utilisation d'EPI est recommandée dans ces situations.

Eau de catégorie 3

The S500 again does not discuss melting ice and snow in category 3. By definition, Category 3 water "is grossly contaminated and can contain pathogenic, toxigenic, or other harmful agents (fungi, bacteria, etc.) and can cause significant adverse reactions to humans if contacted or consumed." Il est important de garder à l'esprit que cette catégorie ne s'applique que pour le degré de contamination. Dans la définition des catégories, la présence de matériaux réglementés tels que l'amiante, le plomb et même les moisissures est traitée dans un paragraphe spécifique du S500 qui vise ces matériaux spécifiques parce qu'ils peuvent nécessiter un expert spécialisé pour les tester, les retirer ou les échantillonner.

Les digues de glace sont un phénomène courant sur les toits dans les climats nordiques - le plus souvent sur les avant-toits, mais aussi ailleurs - et elles continueront à poser un défi quant à la meilleure façon de gérer les conditions qui engendrent les digues de glace et/ou de réparer les dommages qui en résultent.

Une bonne conception, un bon entretien et le respect des normes de construction sont de bonnes pratiques pour la prévention des digues de glace. Cependant, comme les conditions météorologiques jouent un rôle crucial dans la fréquence et la gravité des digues de glace, les propriétaires d'immeubles n'ont pas toujours le dernier mot lorsqu'ils doivent faire face à une digue de glace.

Nous tenons à remercier Dan Parker, John DiMenno, CR, CMRS, CMP, Rachel L. Adams, et Josh Woolen, dont les connaissances et l'expertise ont grandement contribué à cette recherche.

Dan Parker est vice-président du cabinet de conseil en construction de J.S. Held . C'est un expert en dommages de toiture qui est spécialisé dans l'évaluation des dommages et l'analyse judiciaire de toutes sortes de toiture. Parmi les domaines d'expertise de Dan, on retrouve l'analyse judiciaire d'un large éventail de projets industriels, collectifs, commerciaux, de transports, éducatifs, gouvernementaux et résidentiels à travers tout le pays. En plus de son expertise en toiture, Dan bénéficie d'une vaste expérience en évaluation de dommages, impliquant différents sinistres tels que les incendies, les dégâts des eaux, les vols, le vandalisme, les inondations et les tremblements de terre. Ses connaissances relatives à l'évaluation des dommages sont issues de son expérience sur le terrain en travaillant auprès de certaines des sociétés les plus respectées au monde, comme DSI, Allstate, CNA et Haag Engineering, pour n'en citer que quelques-unes.

Dan peut être contacté à l'adresse [e-mail protégé] ou au +1 470 287 3929.

Lors de l'inspection de bâtiments ou de structures après un événement catastrophique, tel qu'un ouragan, plusieurs types de dommages peuvent survenir. L'imprévisibilité des tempêtes peut présenter de nombreux défis lorsqu'il s'agit de déterminer comment...

Le présent article vise à analyser les risques des panneaux solaires montés au plafond et au sol. Une revue d'expertise légale de plusieurs cas a révélé que tous les risques liés aux systèmes solaires peuvent ne pas être entièrement compris par les propriétaires...